今回は肩関節脱臼についてお話させて頂きます。

肩関節は人体で最も可動域が大きい関節であり、脱臼しやすいとされる部位です。

最初に簡単に肩の構造について説明させて頂きます。

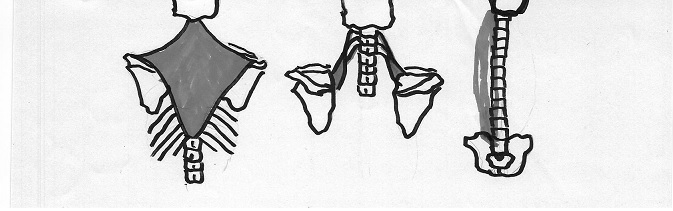

まず、肩関節は5つもの関節から成り立つ複合体であり、これらが協調的に働くことで安定性を保ちつつ自由度の高い肩の動きを可能にしています。

その5つとは、

①肩甲上腕関節

②胸鎖関節

③肩鎖関節

④肩甲胸郭関節

⑤第2肩関節(肩峰下関節) です。

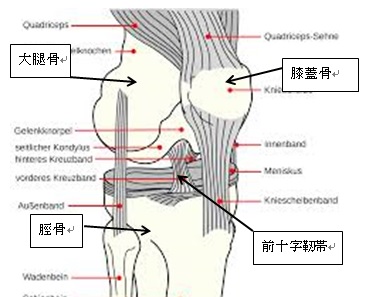

詳しい場所はこちらになります。

そして、実際に脱臼するのは①肩甲上腕関節です。

そもそも脱臼とは関節面同士の適合性が完全に失われたものとされ、自然に整復した状態を亜脱臼といいます。

この肩甲上腕関節を構成する組織には、

①肩甲骨の関節窩と上腕骨頭

②その周囲にある線維性組織である関節唇、関節包靭帯

③さらに②の外周を取り巻く腱板と呼ばれる腱組織 があります。

更にこの組織たちは、静的な安定性と動的な安定性を保つ組織として分類できます。

静的、つまり動かしていない状態での安定性を高めてくれているのは関節唇、関節包、靭帯です。

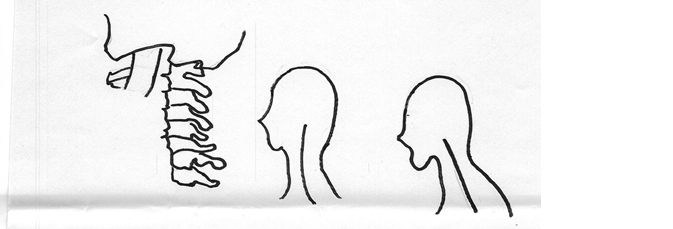

関節唇とは、その名の通り肩甲骨の臼状の関節面の外周を唇の様に縁取っている組織の事です。この関節唇があることで関節の接触面積が増え、安定性を高めてくれています。

動的、動かしている状態での安定性を高めてくれているのは、主に棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋という筋肉たちです。

この4つは腱板とも呼ばれ、上腕骨を骨の軸に対して回旋させる作用のある筋肉たちです。

この筋肉たちはいろんな方向から上腕骨頭をとりまくように付着しています。

そのため、動作の時に骨頭を関節面に引きつけることで安定性を高めてくれているのです。

また上腕二頭筋も骨頭の動きを制動してくれています。

また、筋肉にはForce coupleと呼ばれる筋肉同士の仲間が存在します。

この仲間である複数の筋肉が協力して働くことで単一の筋肉の負担を減らしてくれています。

肩関節では、体の横から腕を開く外転運動の際に三角筋と棘上筋がForce coupleを形成しています。

この2つは同じ外転の働きをしてくれますが、最初に腕を開いていく際には棘上筋が骨頭を関節面に引きつけ、肩甲骨に対して上腕骨の関節面が滑る動きを助けています。

その上で、筋肉自体が大きく、発揮するパワーも大きい三角筋が外転運動を可能にしてくれているのです。

このように、肩では色々な組織が協調的に働くことで、大きな運動範囲を持ちながらも安定した運動を可能としているのです。

今回は肩関節の解剖についてお話しさせて頂きました。

次回は、実際にどのようにして脱臼が起きるのかを説明させて頂きたいと思います。