今回のテーマは膝前十字靭帯術後のリハビリについてです。

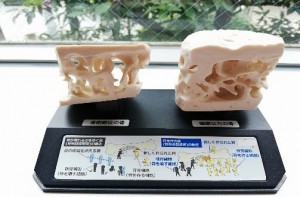

術後は炎症がおこり,腫れ,熱感,痛みが強くなります。日常生活に支障がでるため,まずは怪我をする前と同様に日常生活を送れるようになるためのリハビリを行います。

○術後早期1(術直後~3か月)

目的:腫れなど炎症の改善、関節可動域・筋力の改善

正常歩行獲得

リハビリ内容

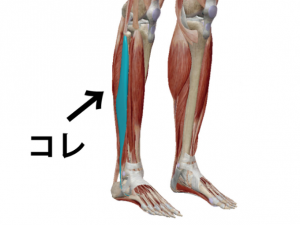

術後は患部の炎症が強く、また足の循環が悪くなっています。そのため、患部のアイシングとふくらはぎの循環改善が最優先されます。ふくらはぎへのマッサージはもちろんのこと、足関節を動かすことでふくらはぎの筋肉を動かし循環を改善させます。その他、物理療法と言われる低周波や超音波を使用することで、患部回復を促進させます。

また、活動量が多くなりすぎると炎症を増悪させてしまいますので歩く距離や時間に気を付けてください。一つの指標としては腫れや痛みが翌日に強くなったりしたときは注意が必要です

○術後早期2(術直後~3か月)

目的:腫れなど炎症の改善、関節可動域・筋力の改善

正常歩行獲得

リハビリ内容

術直後は膝関節の炎症や筋肉の硬さにより、動かしづらさや筋力低下が起こります。この時期リハビリでは膝関節への負担を軽減していくために、膝関節の関節可動域の拡大と筋力訓練が主体になってきます。関節可動域訓練では動きを阻害する筋肉や皮膚その他の組織の硬さの改善したあと膝の曲げ伸ばしを行い,関節可動域を獲得していきます.

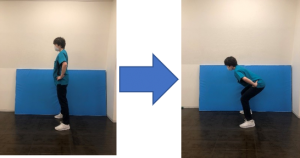

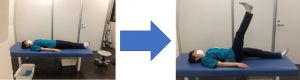

筋力訓練では膝関節の動きに重要となってくる膝蓋骨(いわゆるお皿)の動きを改善させる大腿四頭筋の内側広筋斜走線維(もも前の筋肉)のトレーニングを主体に行っていきます。スクワットや足上げなどの筋力訓練を行い、特にもも前の筋力回復を図ります.

また,この時期患部の状態をみて松葉杖を外すことになりますが、膝関節への負担が増えますので、松葉杖が外れたからといって歩く量を増やしても良いということではありません。