column

コラム

肩こりについて(具体的な原因3)

2014/02/6

肩こりについてのコラムも5回目となりました。今回も前回に引き続き具体的な原因をご説明していきます。前回までは、姿勢や冷え、眼精疲労や体型にも肩こりの原因が潜んでいることを紹介しました。それらの他にストレスからくる肩こりも存在します。

ストレスと聞くと、人間関係や仕事上のトラブルなどを思い浮かべるかもしれません。しかし、例えば舞台に上がって話をしなければならないなど、緊張する場面に遭遇することも、体にとってはストレスです。また、寒すぎたり暑すぎたりと温度や湿度によって不快に感じる事もストレスとなります。

ストレスが強い状況にさらされると、交感神経が刺激されます。交感神経とは、脈拍や呼吸をはやめたり、筋肉が瞬時に働けるように緊張度を高めたりする神経です。

ストレスが過度に加わり過ぎることにより、防御反応により交感神経が働き続ける状態になってしまいます。

すると、全身の筋肉が緊張します。肩こりの原因となる抗重力筋も例外ではありません。更に、血管自体をも収縮させ細くさせてしまうため、筋肉の中では血流障害が起こり、筋肉疲労から肩こりを招きます。

他に体に適していない下着の装着、下着による体の締め付けという原因もあります。

ボディラインを気にする方は、男女を問わず少なくないでしょう。しかし、気にしすぎるあまり、きつすぎる下着を着けると、肩こりを招く場合があります。

下着による必要以上の体の締め付けは、体にとってはストレスです。また、その装着が長時間になると、体だけではなく心に対してもストレスを与えます。すると、自律神経のうちの交感神経を刺激して、体全体の筋肉の緊張を招き、肩こりにつながったりします。

また、特に女性においてですが、バストサイズとブラジャーのサイズや形が合っていないと、肩紐が鎖骨や肩甲骨を下へ押し下げたり、バストの重さが肩紐を介して鎖骨・肩甲骨にのしかかってしまいます。すると、頭と腕の重さに加えてバストの重さも支えようと抗重力筋は更に働くため、筋肉の疲労から肩こりを招いてしまいます。

3回にわたり6つの具体的な原因をご説明しました。日常で頻繁にあり得る原因だと思います。日常生活の中でちょっと意識すれば症状が緩和するかもしれません。

では、これらの原因を踏まえてどのように肩こりを対処していけばいいでしょうか。次回からは当院でも行っている簡単な体操をご紹介していきます。

肩こりについて(具体的な原因2)

2014/01/30

肩こりについてお送りしているコラムの第4回目は先週に引き続き、具体的な原因についてご説明します。

前回は、姿勢や冷え、眼精疲労からも肩こりに影響すると説明しました。

今回は3つ目の要因として肥満、なで肩が挙げられます。

肥満やなで肩の人は、通常の人よりも抗重力筋の負担が大きいため、肩こりを引き起こしやすくなります。それらがなぜ、肩こりを引き起こすのかこの回で詳しくご説明していきます。

肥満になると、もちろん腕にも脂肪がついて重くなります。また、肥満になる方の多くは、定期的な運動をする機会も少ない傾向にあるため、抗重力筋の筋力も不足している可能性があります。つまり、単純についた脂肪の分だけ重くなった腕を吊り上げる負担と、それを支える筋力不足のアンバランスが、肩こりにつながると考えられています。

なで肩は、①単純に肩甲骨の位置が正常よりも下がっている場合、②猫背が背景にあって肩も丸くしているために肩甲骨の位置が変化している場合に分けられます。

①の場合は、抗重力筋が常に引き伸ばされている状態にあります。筋肉は引き伸ばされると、筋肉自身が通常持っている緊張が更に強くなる傾向にあり、この緊張が血流障害を招き肩こりへと発展します。

②の場合では、胴体に対して肩甲骨や腕が重力によって前側へ引っ張られる状態(抗重力筋にとっては肩甲骨と腕の重さがより強くのしかかる状態)になります。すると、より強い筋力が要求されるため、筋肉は更に強く働かなければなりません。これが筋肉の血流障害を招き、肩こりにつながります。

普段生活している中で意識を少し変えるだけで予防できることもあります。ちょっとした努力を日々行ってみてください。

次回も引き続き具体的な原因をご説明していきたいと思います。

肩こりについて(具体的な原因1)

2014/01/23

毎週お送りしている「肩こり」についてのコラムも第3回となりました。第2回までは肩周囲や首の骨の構造やどうして肩こりが起こってしまうのか体の中で起こっている出来事を説明してきました。

この回からは数回に分けて、日常生活での肩こりの具体的な原因をご説明していこうと思います。

まず、一つ目の原因として長時間同じ姿勢、好ましくない姿勢の保持ということが挙げられます。

上記のような姿勢をとっている場合や、姿勢を変えることなく長時間作業を続けた場合に肩こりが発生しやすくなります。

好ましくない姿勢とは、背中が丸くなっている猫背で、両腕が胴体よりも前に垂れ下がった状態です。また、顎を突き出し胴体よりも顔が前へ突き出された状態(何かを覗き込むような格好)もよくありません。この姿勢を取り続けると前回も説明したように首の後ろや肩周りの筋肉が必要以上に使い過ぎてしまい、疲労や痛みへ移行していきます。一時的にこの姿勢をとることは問題ありませんが、日常生活の中でそのような姿勢を長時間とり続けていると、筋肉は働き続ける必要が出てきます。そうすると、筋肉自体が収縮し続けることにより血管を圧迫し、筋肉が酸欠となり“こり”が生じるため良くありません。

二つ目の原因として冷えすぎるといったことが挙げられます。

冬やエアコンの効きすぎる部屋にいるなど、外気温が下がると、体温を上げるために筋肉が収縮し、熱を産生します。その状態が続くと筋が緊張し続けるようになってしまい、肩こりの原因となります。寒い季節になると、首をすくめたくなりませんか?首周囲の血管から散熱するのを防ぐために肩の筋肉が収縮する防御反応になります。この動作も長時間行うと肩の筋肉が疲労を起こし肩こりの原因となることがあります。寒い日はマフラーやストールを使用し、首や肩を冷やさないように気を付けてください。

三つ目の原因として眼精疲労挙げられます。

眼の疲れが、肩こりに影響を与えるケースもあります。

適切に視力矯正がなされていないことが、眼の疲れを招く理由の第一位を占めています。長期間、近視や遠視などの視力の障害があるのに、視力を矯正するための眼鏡やコンタクトレンズを使用しないでいると、眼自体はもちろんですが、眼の周りの筋肉、そして体全体の筋肉をも緊張させます。これは、対象物にピントを合わせるため頭の位置を微調節しているために支えている首の筋肉が使い過ぎてしまうためです。

特に近視があるのに視力矯正していない人が本を読んだりコンピュータで作業すると、自然と身を乗り出したり顔を対象物に近づけるなどしてしまうため、姿勢が悪くなってしまいます。これらが肩こりを招くといわれています。

以上の三つ以外にも原因があります。次回はその他の原因についても詳しくご説明していこうと思います。

肩こりにも必ず原因がありますので、思い当たることがあった場合は出来る範囲で意識して改善してみてください。

普段でもこのような原因で肩こりを起こすのをご存じの方が大勢いらっしゃると思います。しかし、なぜこのような原因が肩こりを引き起こすのか詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか?

肩こりも含め、体の不調は原因が存在します。その原因を予め知っていると、どのように日常を気を付ければいいか。また、どのようにすれば改善できるかがわかってくると思います。

次回は引き続き、肩こりの具体的な原因を説明していきます。

肩こりについて(原因)

2014/01/16

今回は第2回目となります。肩こりの原因を説明します。

昨今デスクワークや携帯を見たりと肩甲骨を固定し、頭を前に傾けて生活することが多くなりました。人間の頭は約5kgもあり、頸椎(首の骨)はその重さを支えるために緩やかなS字カーブを描いてスプリングのように重さを分散しています。

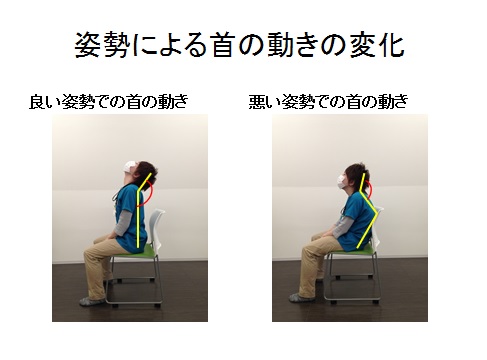

頭を前に傾けると顎が前に出てきます。その状態で長時間のデスクワークなど同じ姿勢が続くことによって、頭を支えるために首の後側の筋肉が働き続けます。頭を前に傾けた姿勢で頭の重さを支え続けることにより頸椎のS字カーブが崩れ、いわゆるストレートネックという状態になります。正常ではS字になっている頸椎がストレートになることでクッション性が低下し、頭の重みが特定の筋や靭帯にストレスとなります。

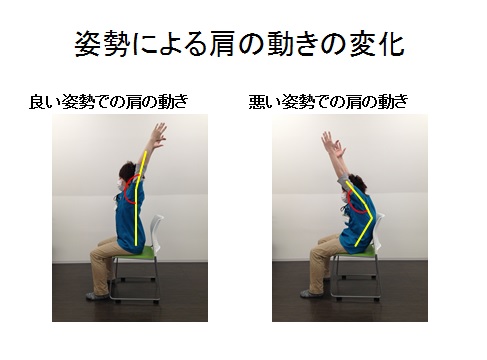

そうすると首から肩にかけて負担がかかる場所が限られ、首を支える筋肉に過剰に負担がかかり続けます。その状態が続くと筋が硬直し、疲労物質が蓄積し激しい痛みを引き起こします。さらに頭が前に出た分バランスをとろうと骨盤が後傾(後ろにたおれる)し、脊柱が後弯(猫背なること)します。結果、頭部と両腕を支えるために僧帽筋、肩甲挙筋といった背中側の筋肉が引っ張られこわばり、さらに胸の筋肉(大胸筋、小胸筋など)が短縮し、肩が前に出て下がった状態になったまま戻りにくくなります。そうなると、肩甲骨周囲の筋が固まり、姿勢が固定され、頸椎を含む脊柱(背骨)が動かなくなることで首が回らなくなったり、一定の高さ以上肩が上がらなくなります。

首や肩が動きにくくなった状態で首や肩を動かし続けると、頸椎疾患(頸椎椎間板症、変形性頸椎症など)や肩関節疾患(五十肩、インピンジメントショルダーなど)へ二次的に移行することがあります。

姿勢の変化でここまで首と肩の動きが制限をされてきます。

いつもとっている姿勢は悪くないでしょうか?

心がけ一つで予防できることもあります。肩こりにお悩みの方はここから初めてみてはいかがでしょうか。

次回は具体的な原因を詳しくお伝えしていきます。

肩こりについて(頚部のしくみ)

2014/01/6

本年から定期的にコラムを載せて私たちが持っている知識を皆様に発信できればと思っています。

最初は日常で良く目にし、皆様が経験したことが多い肩こりを中心に話をしていきます。

今後、肩こりの原因、メカニズム、対処法等何回かにわけて掲載していきます。

第1回目は肩こりを引き起こす筋肉とその周辺の構造をご説明致します。

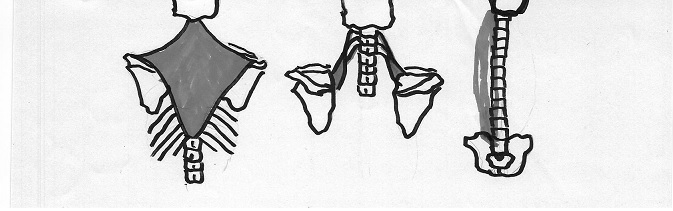

肩こりを引き起こす主な筋肉

・僧帽筋(そうぼうきん):後頭部から鎖骨や肩甲骨の端(腕に近い部分)と、背骨から肩甲骨の内側の間にある筋肉

・肩甲挙筋(けんこうきょきん):後頭部から肩甲骨の内側につく筋肉

・脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん):背骨に沿って張っている筋肉

僧帽筋 肩甲挙筋 脊柱起立筋

この3つの筋肉は、力を抜けば重力に引かれて前へ落ちてしまう頭を持ち上げている筋肉なので、「抗重力筋」と呼ばれますこの抗重力筋がなんらかの原因で疲労を起こすと、肩こりになるわけです。

頸椎の働き

1、重い頭と腕を支える。

2、頭を動かす。

3、神経を保護する。

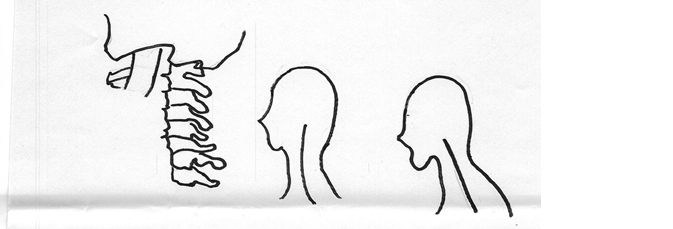

中央の図のように正常な首の骨は後方に反っていて、重い頭を支えています。頸椎は適度にカーブすることでスプリングのように機能し、重たい頭の重みを適度に分散させています。頚椎は骨(7個)と椎間板が交互に組み合わさった構造をしています。脊髄神経はこの骨の真ん中の管腔構造の部分(脊柱管)を通って存在しています。骨と骨の間の小さな穴(椎間孔)からはこの脊髄神経からわかれた神経根と呼ばれる細い神経が出てきます。神経根は左右8対あり、それぞれ肩、腕、指などに到達し、筋を支配しています。

姿勢が悪くなると一番右の図のように頸椎が真っ直ぐになるストレートネックと呼ばれる状態になってしまいます。前述したようにカーブによるスプリング機能がある頸椎が真っ直ぐになってしまったらどうなってしまうでしょうか?

次回は原因についてお話をしたいと思います。